①花びらだけを、布の重さの1~3倍用意する。

②0.3Lの水に、氷酢酸(99%)10ccと、花びらを入れ、ミキサーにかける。

③ボウルに水きりネットをかけ、その中に液を入れ、ネットの口を輪ゴムで縛る。

④ボウルに水0.7Lをたし、ネットごと花びらをよく揉んで液を搾り出す。

⑤ボウルを火にかけ、沸騰後、中火で15分煮出す。

⑥ボウルから水きりネットを取り出す。

⑦染める布をお湯でよく洗い、糊を落とす。豆汁下地をした綿布も、水につけ、よく水分を浸透させる。

⑧布をしぼって染液につけ、むらにならないようにかき混ぜながら、気泡も抜く。

⑨布を浸けたまま、染液が完全に冷めるまで置く。

⑩染液が冷めたら、布を流水でよく洗い、脱水して日陰干しにする。

⑪乾いたら、アイロンで仕上げる。

|

|

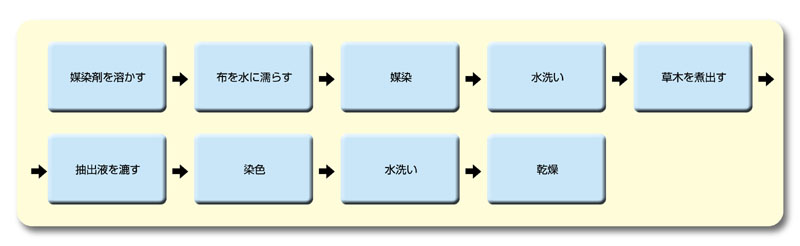

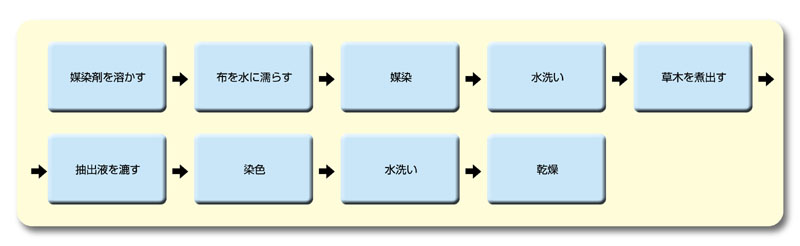

①枝を採取し、汚れをとる。

枝は、布の重さの2倍~5倍が必要。

②枝を4~5センチにカットし、水きりネットに入れて、口を輪ゴムで縛る。

③鍋に、水4Lとネットに入れた枝を入れて煮る。

④沸騰したら、中火で40分煮て、ネットを取り出す。

⑤染める布をお湯でよく洗い、糊を落とす。豆汁下地をした綿布も、水につけ、よく水分を浸透させる。

⑥染液にしぼった布を入れ、再び煮る。

⑦沸騰したら、弱火で15分煮る。そのとき、むらにならないように、かき混ぜながら、気泡も押し出す。

⑧鍋に布を浸けたまま、染液を冷ます。

⑨お湯に媒染剤を溶かし、媒染液を作る。

布の重さに対して、鉄2%・銅3%・アルミ5%・明礬8%が必要。

布の量が少ないときは、湯1Lに対し鉄3g・銅3g・アルミ3g・明礬4gを、それぞれに溶かして一定の濃度にしてもよい。

⑩媒染液の中に染めた布を浸け、気泡を押し出し、20分間浸けて置く。

⑪染液の入った鍋に布を戻す。

何種類かの媒染液を使った場合、染液もその数に分ける。

⑫再び火にかけ、中火で20分煮る。

⑬火を止めたら、そのまま冷まして、一晩置く。

⑭ゴム手袋をして布を取り出し、流水の中で振り洗いする。染液をしっかり落とし、きれいな水になるまで洗う。

⑮30秒程、脱水機にかけ、形を整えて日陰干しにする。

⑯乾いたら、アイロンを当てて仕上げる。

|